第2世代iPod解体新書

私は昔、あるお方から第II世代iPodを譲っていただいた事があり、

長い間重宝していたのだが、部品の寿命なのかついに逝ってしまった・・・

壊れる前にもイヤホンジャックのゆるみだとか、ボタン・ホイール部分の異常などがあって、

その都度自分で直さなくてはならなかった。修理にはiPodの分解が不可欠である。

そこで、普段はあまり見ない(見れない?)iPodの内部を写真とともに解説しよう。

役に立つかは知らないけど(笑)。

なお開ける際、iPodはやさしく扱おう。

無理な力を加えたりすると元に戻らなくなってしまったりして、

iPodがかわいそうだぜ。

iPodを開けよう

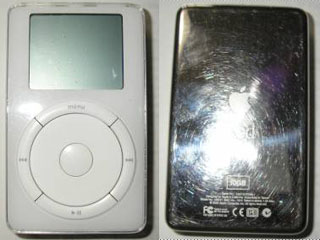

これが第2世代iPod。第1世代と外見は変わらないが、

内部がかなり変更されているらしい。容量が10GBや20GBのものが出ているようだ。

さて分解方法だが、自分がよく用いた方法は、

細いマイナスドライバーをわずかな隙間に突っ込んで広げる、

というもの。しかしこれは傷が付いてしまう方法なので、

ギター用の硬いピックを使って開けても良い。

|

図は細いマイナスドライバーをプラスチック部分と金属部分の隙間に入れ、

こじ開けたところ。傷がつきそうだが、上手くいけば全く傷つけずに開ける事ができる。

また,指の力で金属部分を歪めて開ける事も出来るそうだが、自分はできなかった・・・

|

|

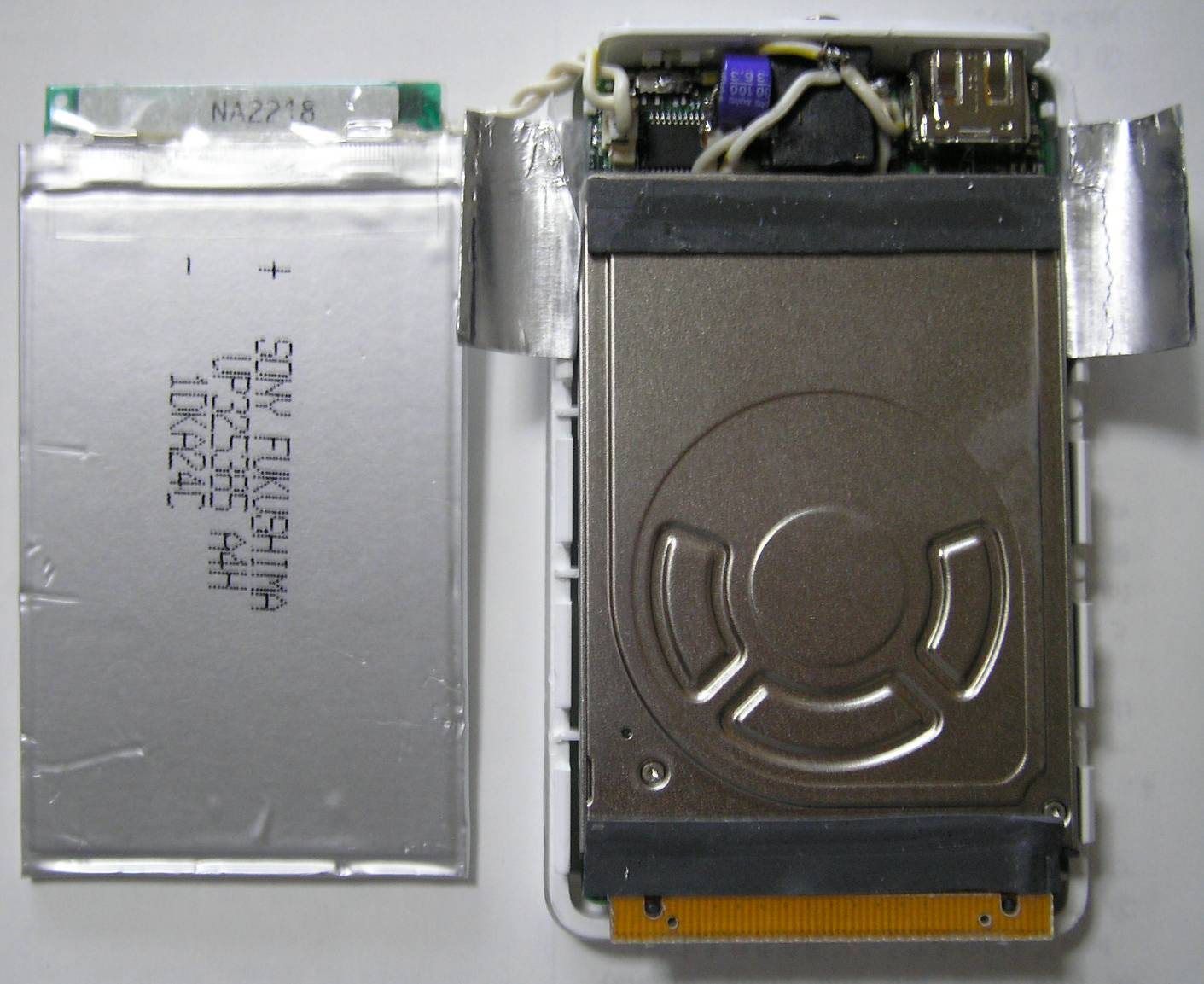

金属の裏カバーを開けて、iPodが開いた所。金属カバーは内部側にも美しい光沢があるのだ。

両サイドに突起があり、これでiPod本体と連結している。

一方、iPod側は銀色のものが乗っかっているが、これはバッテリーである。

これを外すと内蔵ハードディスクが見えるようになるぞ。

|

|

内蔵HDDとバッテリー。HDDは10GBのものだ

(最初に見たとき、こんなサイズで10GB入るなんて!と驚いた)。バッテリーは、

中央の表記から判断するとSONY製のものであろう。出力は約1300mA。

電圧は測り忘れた・・・スマソ。

|

|

内蔵HDD。メーカーは東芝、型番はMK1003GAL。

この超小型1.8インチHDDは、ノートPC用PCMCIAカード型の外部HDDとして

登場したらしい。実際にPCMCIAカード端子とこのHDD端子を比較すると、

確かに一致した。容量は10GB、回転数は4,200rpm、消費電圧・電流はそれぞれ、

DC3.3V、500mAとなっている。詳細は

メーカーのページ

に書いてあるぞ。

|

Welcome to inside

それでは、iPodの内部を見てみよう。

一部、自分で修理・改造してオリジナルとはちょっと違う部分があるが、

基本的には同じだぜ。まずは裏面から見ていこう。

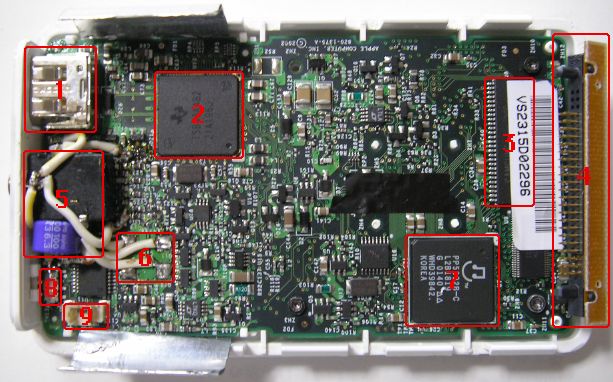

| 1:FIREWIRE(IEEE1394)ジャック |

ここを経由してデータ送受信が行われているんだな。FIREWIREの高速転送技術で転送も速い。

|

| 2:FIREWIREコントローラ・チップ |

こいつがないとFIREWIREに関する動作ができない。

ちなみにデータ読み書き中にiPodが異常に発熱するのは、

HDD以外にこいつの放熱性が悪いという噂がある。この状態でiPodを起動し、

Macと接続してデータ読み書きをした所、確かに熱かった。フーフー!!

|

| 3:システムメモリ |

バッファ用であろう。SAMSUNG製。

iPodはHDDから読み出した曲データをここに一時的に溜め込んで、ここから再生する。

そのおかげで、iPodの内蔵HDDに頻繁にアクセスすることが無くなり、

HDDクラッシュを未然に防ぐことを可能にしている。

|

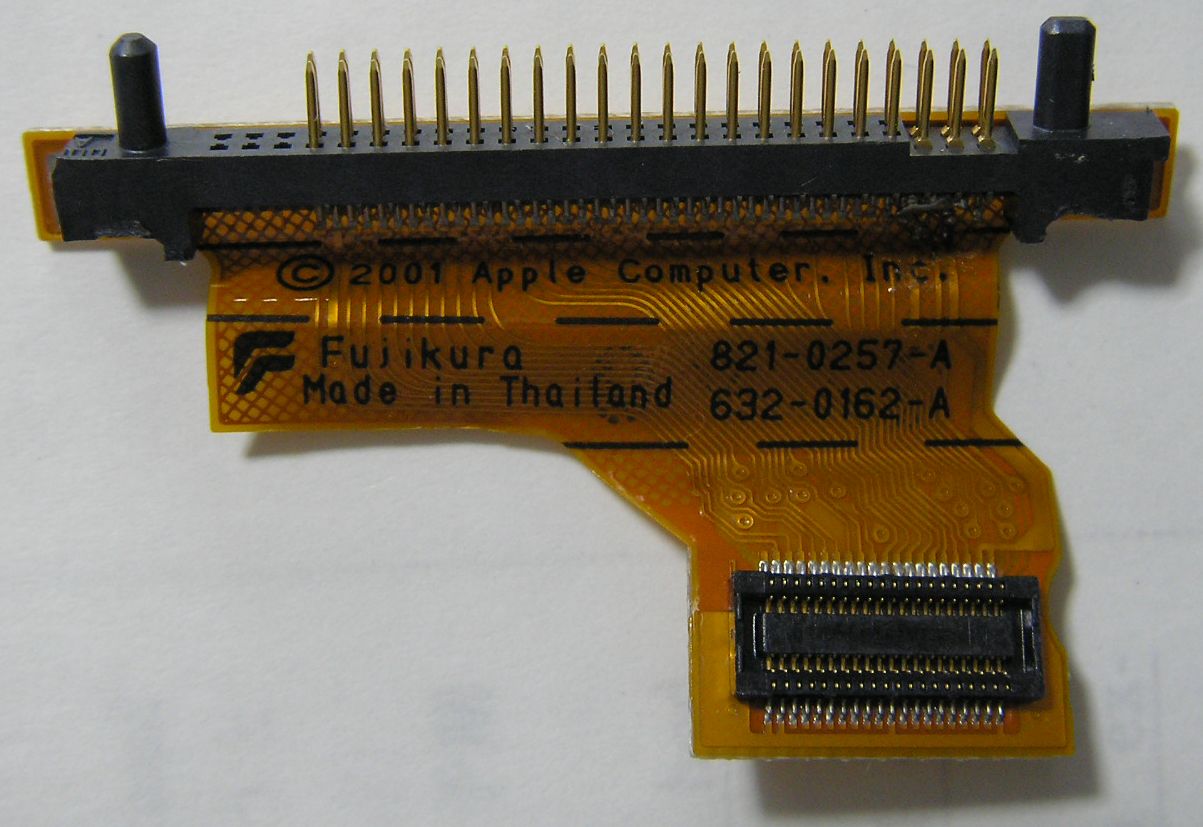

| 4:HDD接続フラットケーブル | |

| 5:イヤホンジャック | |

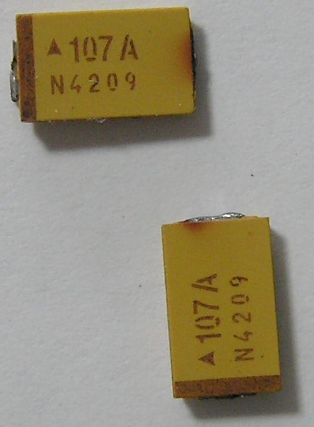

| 6:出力用コンデンサ | |

| 7:CPU |

PortalPlayerというメーカーのチップで、MP3のデコードなどの様々な役割を果たしている。

このCPUのコードや構造を解析すれば、独自のアプリケーションを作る事が可能らしい。

80~100MHzくらいで動作する。最近では、iPodでLinuxを動かす「iPod Linux」

なるものが出現しているぞ。

|

| 8:ホールドスイッチ |

この超小さなつまみに、プラスティックのホールドスイッチがはまって

動かせるようになる。スイッチの金属部分はアースに繋がっている。

|

| 9:バッテリ接続用端子 |

ここにバッテリのケーブルを繋いで電源を供給するのだ。

とても小さいので、無理して引き抜いたり押し込んだりすると、すぐに折れてしまうぞ。

|

さて、この基盤は取り外せる。普通は外す必要はないが、この際だから全部外してしまった。

外し方には、ちょっと削ったり専用の工具が必要になるが、決して難しいものではないぞ。

|

まず、中央に4つの白い点があるだろう。この図は既に削ってしまったものだが、

本来はリベットのように熱着固定が施されてある。カッターナイフかニッパーで削ろう。

基盤は絶対に傷つけるなよ!断線する恐れがある。。。

|

|

図の赤丸の付いた場所に固定ネジがあるので、これを取り外すのだが、

「トルクスドライバー」という先端が星形の特殊ドライバーがないと回せない・・・

が!なんと模型用などの小型六角レンチでも回せるのだ。自分が良く使ったのは1.30mmのレンチ。

ネジ穴は以外ともろいので、無理に力を入れて回さないようにしよう。

|

これで取り外す準備は完了だ。両脇から出ている銀色の帯を持ち上げると上手く外れる。

そして基盤を取り外せば、表面の登場だ。

そして基盤を取り外せば、表面の登場だ。

| 1:圧電スピーカ |

iPod操作の「クリック音」は、ここから出る。

クリック音はどこから鳴っているんだろう?と疑問に思っていたが、

こんな部品からだとは予想もしなかった。

|

| 2:フラッシュROM |

これは推測である。メーカーはSHARP製。もしフラッシュROMなら、

iPodのファームウェアデータはここに格納されるのだろう。

|

| 3:フォト・トランジスタ |

スクロールホイールの動きを読み取るものだと思われる。

ホイール部分を分解してみると分かるが、裏側にはたくさんの切れ目が入った部分があり、

その切れ目部分はフォトトランジスタの間を通る。ボール式マウスと同じ機構を取っているのだ。

|

| 4:液晶パネル |

最近のiPodは、カラー表示ができる液晶パネルが搭載されている。

旧世代はモノクロ1ビットのみの表現力だが、それもまた味があって良い。

またこの液晶パネルは外せるが、中には黒い絶縁テープが貼ってあるだけであった。

|

| 5:ブレーキ・ゴム |

これはオリジナルにはついていないものだ。

昔、電車に乗っていたときにちょっとの衝撃でホイールが回ってしまい、

音量がMAXになる事があった。このゴムをこの位置に張り付けてやると、

スクロールホイールの回り方が硬くなり、勝手にホイールが回らなくなるぞ。

|

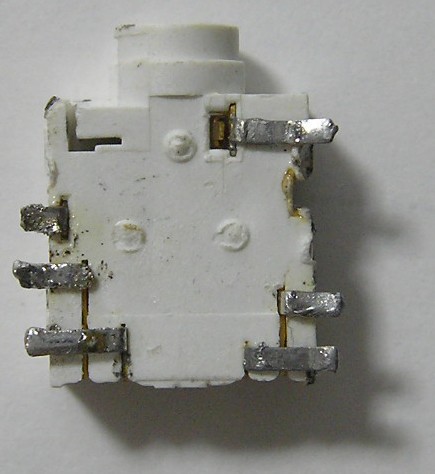

| 6:アクションスイッチ |

全部で5個。このスイッチの上にプラスティックのボタンが被さる。

意外と壊れやすいので、ボタンが反応しづらくなったら、このパーツを疑おう。

しかし自分で修理しようとしても、この超小型スイッチに代われるパーツは

どこにも売ってないので、自作スイッチとか作らない限りは難しいだろう

(素直にApple修理サービスに頼もう)。

|

| 7:HDDコネクタジャック |

垂直に引き抜くと外れる。フラットケーブルを引っ張らない事!ケーブルが剥がれて、

取り返しの付かないことになりかねない。あと、HDDのアクセスに異常が起きたら、

これを強く押し込んでみよう。単にここが外れているだけかも知れないからね。

|

| 8:ホールドスイッチ |

この超小さなつまみに、プラスティックのホールドスイッチがはまって

動かせるようになる。スイッチの金属部分はアースに繋がっている。

|

| 9:液晶パネル用ジャック |

垂直に引き抜くと外れる。フラットケーブルなど精密部品も結構あるので、

あまり外さない方がいいだろう。

|

以上が、内部構造の全てである。

Inside of Scroll Wheel

スクロールホイールも面白い構造をしている。分解は簡単、

ガムテープなどをホイール部分にべたっと張り付け、引きはがすと簡単に外れる。

本体を分解したならもう既に外れているかもしれない。

|

スクロールホイールはなぜ、あんなに滑らかに動くのだろうか?

その秘密は内蔵のボールベアリング。こいつがホイール部分ときっちりはまって回転するのだ。

裏側はこんな感じだ。

中央のボタンは、内部スイッチの上に来るようになっている。

なお図の右下の小粒は、内部スイッチを押すためのパーツ。

|

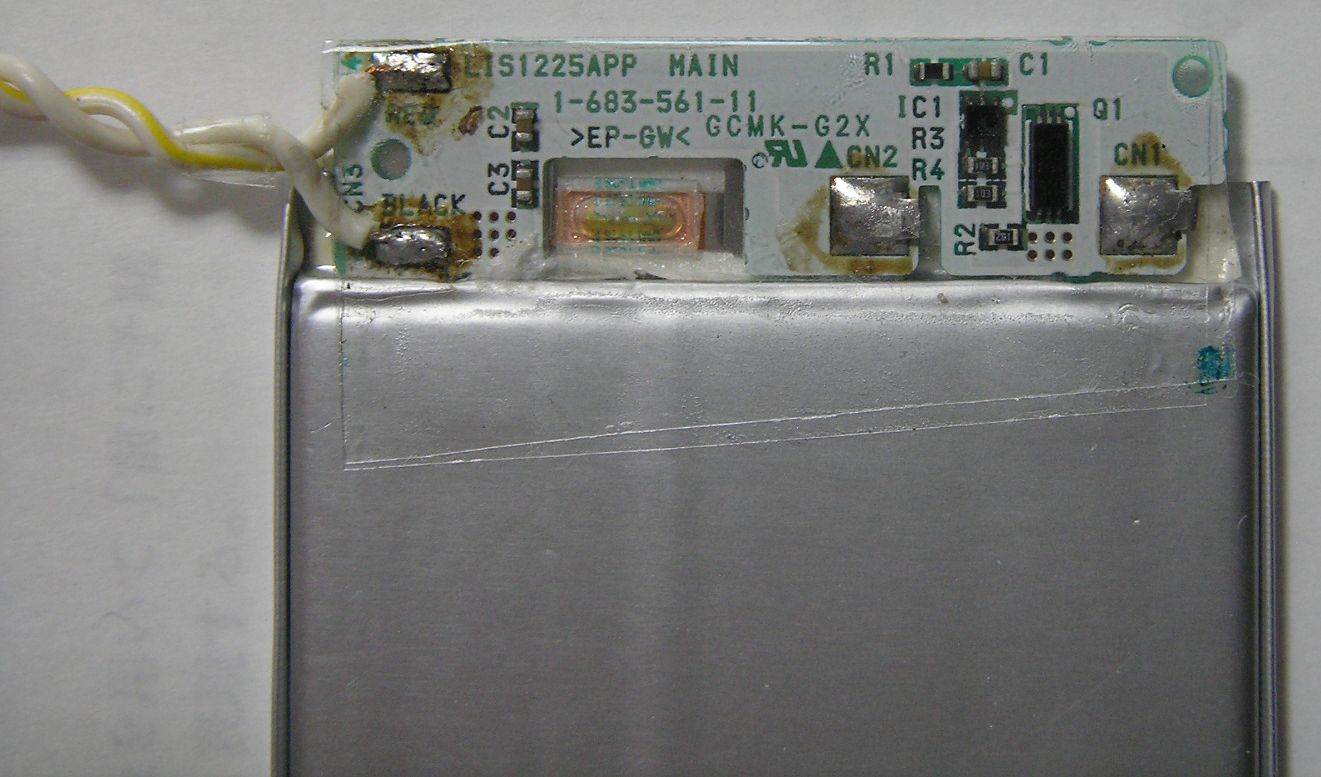

バッテリーの正体

バッテリーケーブル付近は特殊なシートが接着されていて中が見えない。

だがバッテリケーブルがちょん切れてしまい、再配線するときがあって、

修理箇所を透明なテープで保護したので今は中を見る事ができる。

|

このバッテリーには安全回路が設けてあり、バッテリーの過放電・過充電を阻止している。

あと、配線が切れてしまって交換することになったら、

ヨリ線コードはやめておいたほうがよい。ハンダメッキしたヨリ線は太くなるので、

電源ジャックへの組み付けが非常に困難になってしまうぞ。

|

備考

iPodの中身は以上である。しかしこれは第2世代であって、

新世代機種はもっと複雑な構造になっているそうだ。

タッチ式ホイール・ボタン、カラー液晶、DOCKジャック・・・

さらにこれより小型の「iPod Mini」も出現して、精密度が増している。